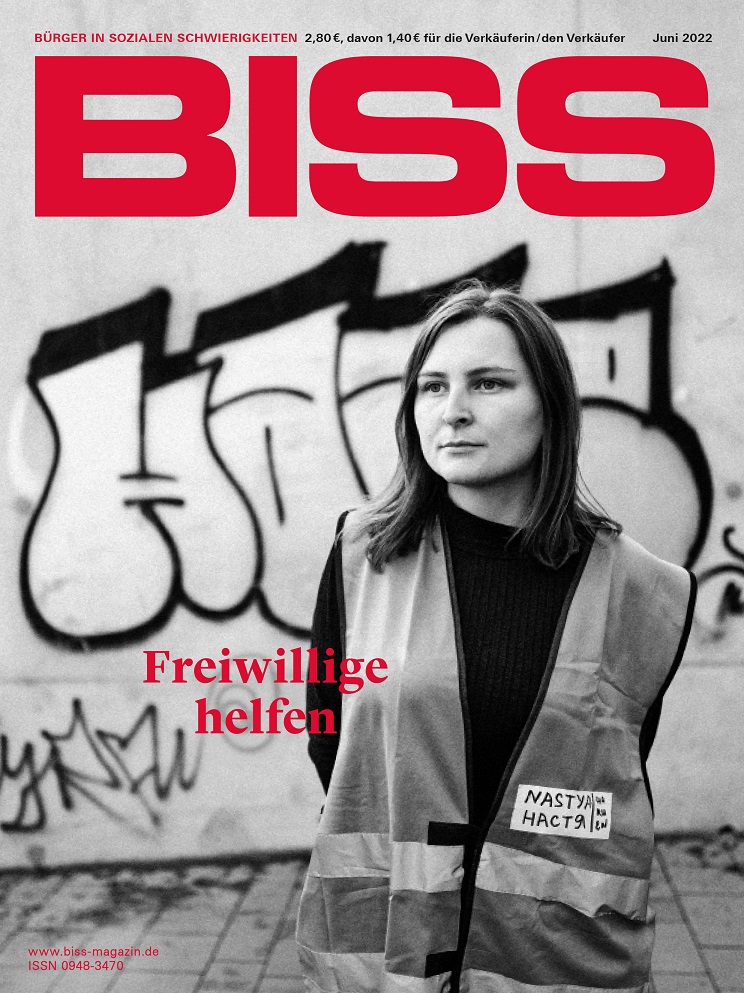

Thema | Spontan helfen | Der Krieg in der Ukraine hat wieder gezeigt: Viele Menschen sind bereit, schnell und unbürokratisch zu helfen. Damit das funktioniert, sind Strukturen unerlässlich | 6 Münchner Freiwillige: Wenn Menschen spontan helfen | 12 Demenz-Tagespflege: Den Tag geschützt gestalten | 16 Helma Sick im Interview: Ein Mann ist keine Altersvorsorge | 20 Schülersprecher*innen Schülervertretungen an Mittelschulen| 5 Wie ich wohne | 26 BISS-Verkäufer*innen erzählen, was sie bewegt | Rubriken | 3 Editorial | 25 Patenuhren | 28 Freunde und Gönner | 30 Mein Projekt, Impressum | 31 Adressen