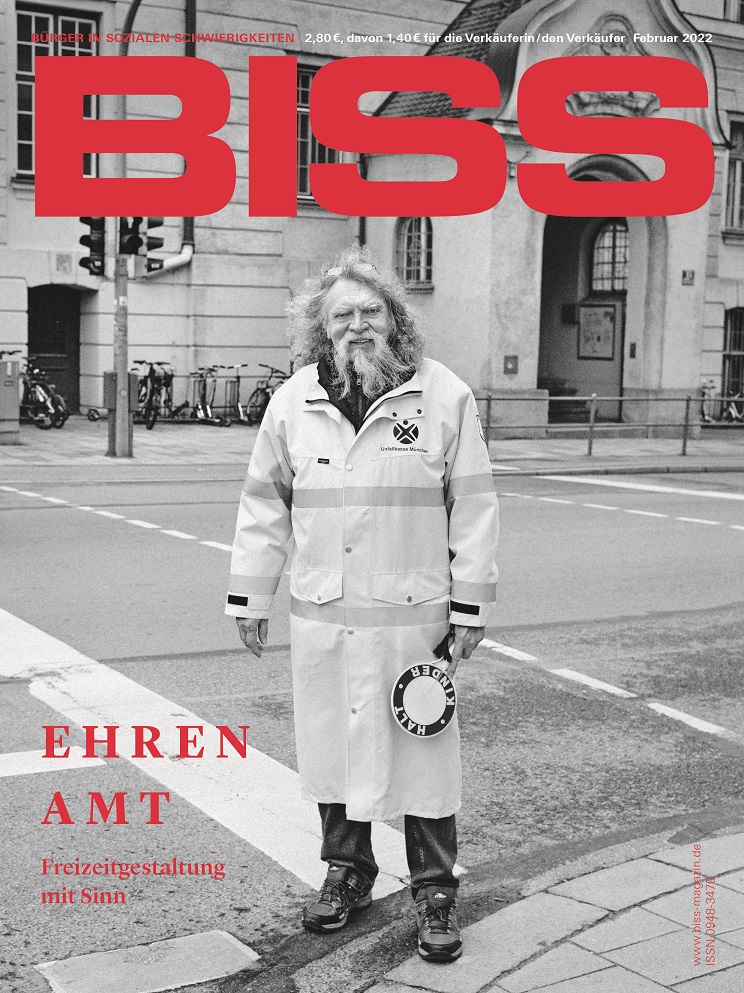

Thema | Dazugehören und mitwirken | Es gibt viele Möglichkeiten, um sich in einer Gemeinschaft eingebunden zu fühlen | Ehrenamt: Jeder und jede kann Sinnvolles tun | 12 Hometreatment: Psychische Krisen zu Hause bewältigen | 16 Einbürgerung: Eine Schweizerin will Deutsche werden |20 Who’s next? Ausstellung der TU München im Museum für Architektur der Pinakothek der Moderne | | 5 Wie ich wohne | 22 BISS-Verkäufer*innen erzählen, was sie bewegt | Rubriken | 3 Editorial | 24 Patenuhren | 25 Freunde und Gönner | 30 Mein Projekt, Impressum | 31 Adressen