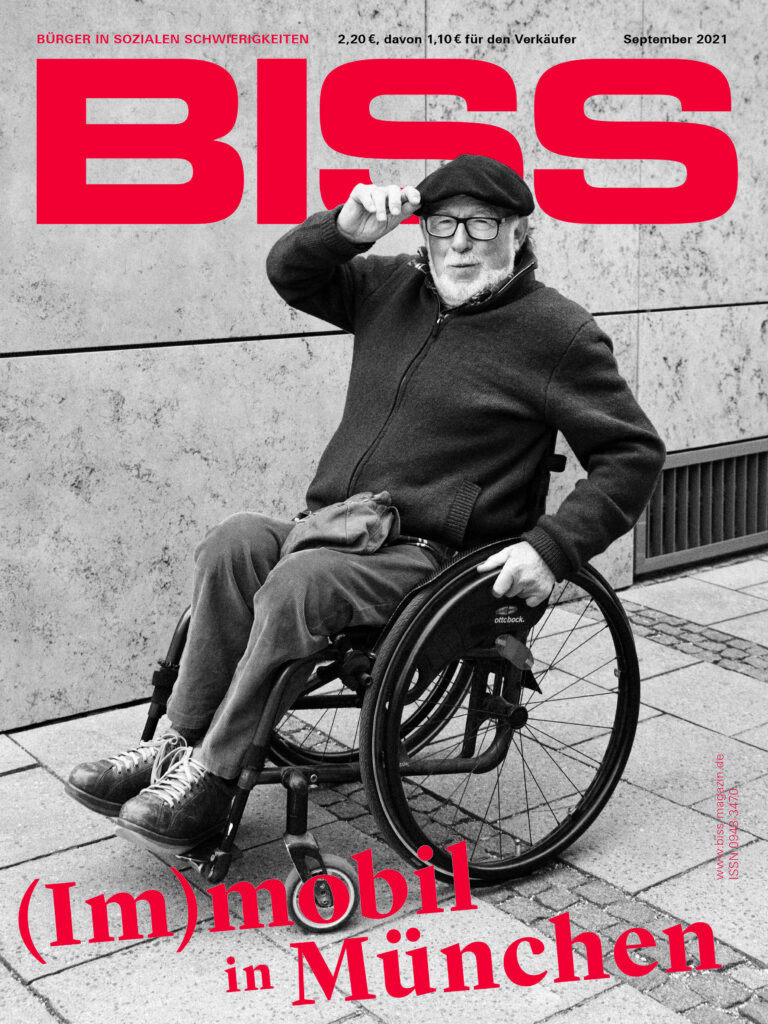

Thema | (Im)mobil | Wie wir Barrieren aus dem Weg räumen können | 6 (Im)mobil in München: In Bus, Tram und Bahn ist die Stadt noch lange nicht barrierefrei | 12 Heiße Stadt: Was ist nötig, um das Klima zu verbessern? | 16 Nähwerkstatt: Wenn Nähen die Pandemie erträglicher macht | 24 Armut? Abschaffen! Erfahrungen der BISSler mit dem Digitalen Aktionskongress | 5 Wie ich wohne | 22 Schreibwerkstatt: BISS-Verkäufer*innen erzählen, was sie bewegt | Rubriken | 3 Editorial | 27 Patenuhren | 28 Freunde und Gönner | 30 Mein Projekt, Impressum | 31 Adressen