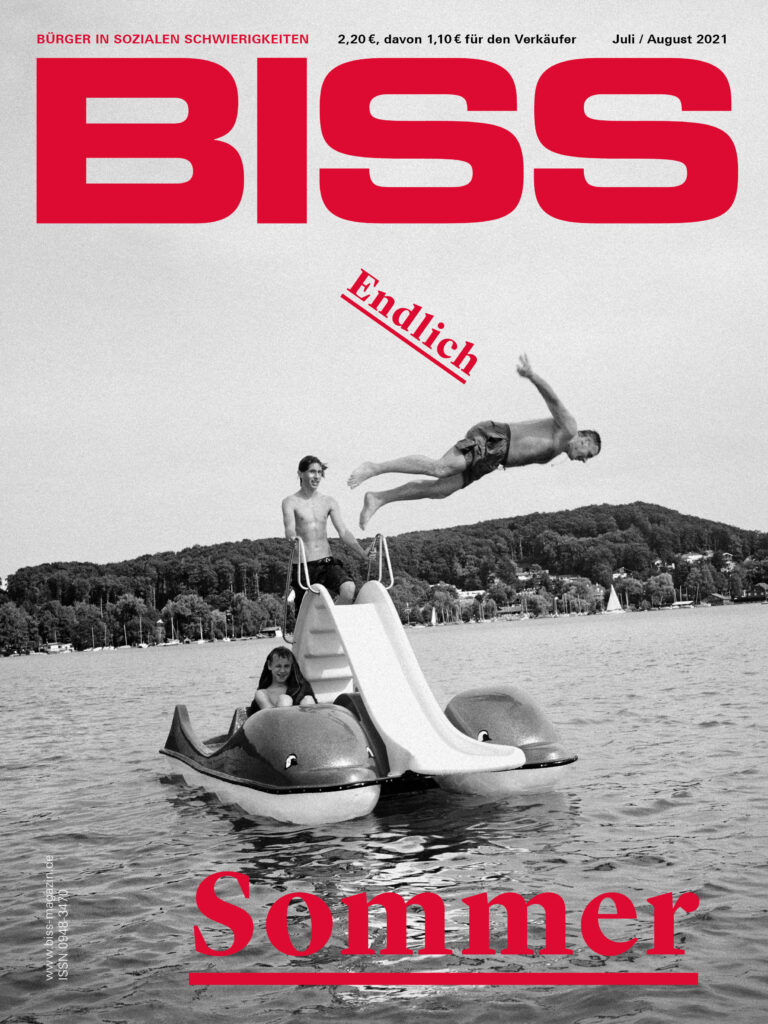

Thema | Sommerferien | Die einen springen ins kalte Wasser der Münchner Badeseen, andere wissen, dass die Badezeit auch Gefahren birgt. Trotzdem freuen sich (fast) alle darauf. | 6 Nichtschwimmer: Immer weniger Kinder können heute schwimmen. Corona verschärft die Lage |10 Oma, Opa, Enkelkinder: Von einer ganz besonderen Liebesgeschichte | 16 EX-IN: Menschen, die psychisch erkrankt waren, helfen anderen psychisch Erkrankten im Umgang mit Ärzten und Behörden | 20 Interview: Der Soziologe Stephan Lessenich | 26 Mut der Generationen: Projekt zum lesbischen Selbstverständnis | 5 Wie ich wohne | 24 Aufgelesen: BISS-Verkäufer erzählen, was sie bewegt | Rubriken | 3 Editorial | 27 Patenuhren | 28 Freunde und Gönner | 30 Mein Projekt, Impressum | 31 Adressen