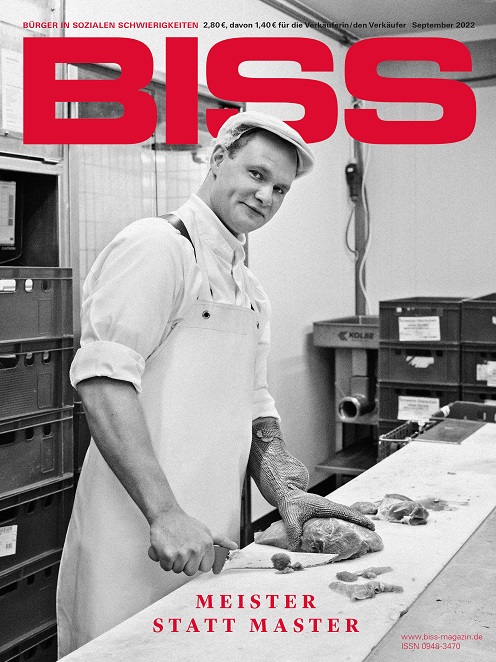

Thema | Goldenes Handwerk | Ein Studium aufzugeben ist kein Beinbruch, ganz im Gegenteil: Die Berufschancen sind prächtig, das Einkommen gut | 6 Meister statt Master: Zuerst studiert, dann eine Lehre gemacht | 12 Telefonseelsorge: Manchmal hilft schon ein offenes Ohr | 16 Laufen gegen Depressionen: In der Gruppe geht es leichter |20 Bezahlung in Behindertenwerkstätten: Taschengeld oder Mindestlohn? | 5 Wie ich wohne | 26 BISS-Verkäufer*innen erzählen, was sie bewegt | Rubriken | 3 Editorial | 25 Patenuhren | 28 Freunde und Gönner | 30 Mein Projekt, Impressum